実用プロセス開発・

イノベーションセンターは

東北大学を核にあらゆる知を結集し、新技術の実用化を推進、社会価値を創造し、

国際社会で卓越したイノベーションを牽引します

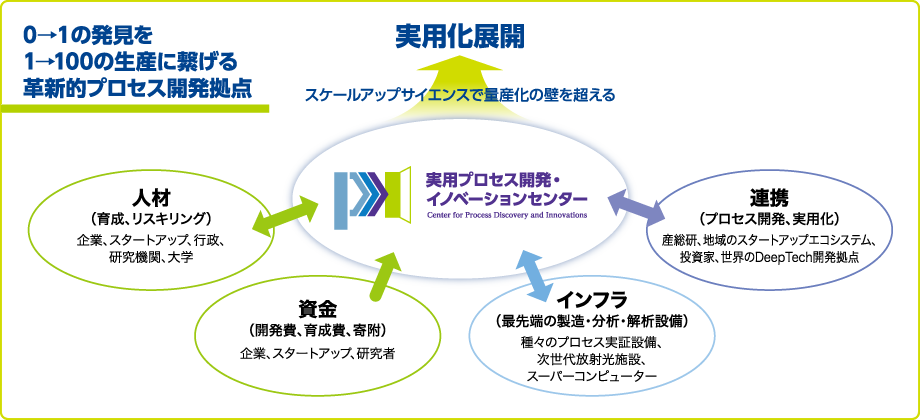

現在、我が国のものづくりは深刻な課題を抱えています。特に、研究成果と実用化をつなぐ仕組みが弱く、それを支える人材も不足しています。また、スタートアップ創出が促進されている一方で、その倒産比率は過去最高と言われており、量産化や製品化の壁を越える術がなければ、持続的な成長にはつながりません。

こうした現状を踏まえ、東北大学大学院工学研究科および大学院環境科学研究科では、化学産業の発展を支える“ものづくり”の学問である「化学工学」を専門とする教員を中心に、これまでの実用化支援の経験をもとに、0→1の発見を1→100の生産へとつなげる「量産化の壁」や「製品化(プロセス化)の壁」を越える方法論を構築し、この知見を駆使して、一つでも多くの研究成果を実用化につなげるための並走支援と、実用化を推進できる人材育成を行う「実用プロセス開発・イノベーションセンター」を設立しました。

本センターでは、「技術支援」と「教育支援」の二本柱で、実用化に向けた課題解決と次世代人材の育成に取り組みます。

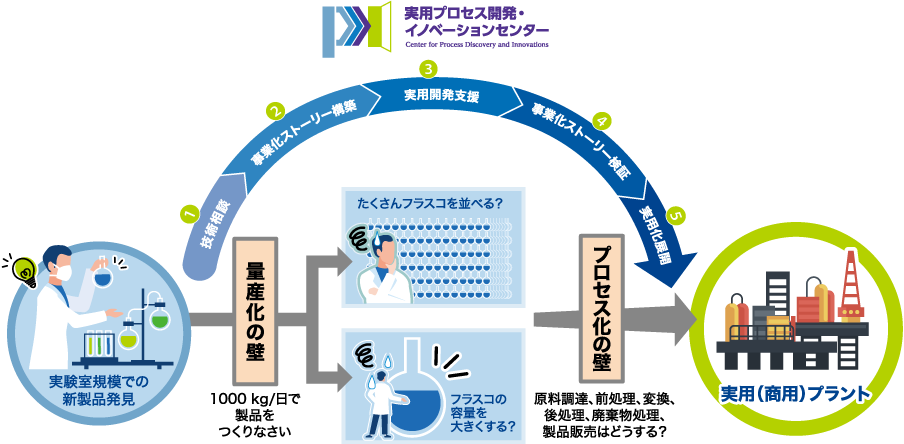

本センターの役割

新技術の実用化で課題を抱えている様々な技術相談を受け付け、以下の①~⑤の流れに沿って実用プロセス開発を進めます。当センターの強みは、各相談の状況に応じて、開発全体で必要となる多様な知をもつ専門家のチームを編成し、プロセス化までの並走支援を一貫して行うことです。

- 技術相談

- 当センターの相談では、表面的な相談内容ではなく、その背後にある目的や課題を深く理解し、真の課題を見出します。

- 事業化ストーリー構築

- 見出した真の課題解決を可能とする適切な専門家チームを編成し、事業化した際の入口から出口までのプロセス全体の設計を支援します。

- 実用開発支援(共同開発)

- 編成されたチームで課題解決のための共同開発を進めます。その際、現象解明やモデル化、分離や分析の手法検討・装置利用、装置化やベンチスケールまでの装置の設計・製作、運転支援、制御システム開発、などの支援を行います。必要に応じて専門人材を追加するなどチーム再編を行います。

- 事業化ストーリー検証(Proof of Concept)

- プロセス全体の仕様が固まった後、技術評価や事業性評価の専門家が加わり、環境適合性と経済性、持続可能性などの具体的な検討を行い、概念検証の支援を行います。

- 実用化展開

- 上記の結果を踏まえ、実用化に展開するかどうかをご判断いただきます。実用化に展開する場合、パイロットスケールの装置の設計の支援を行います。

センター概念図

ニュース

- 2025/12/16ご寄附・ご協力のお願い

- 2025/11/21第三回目となる教育支援講座を11月13、14日に開催しました。

- 2025/11/06第二回目の教育支援講座を10月24、28日に開催しました。

- 2025/09/24教育支援講座がスタートしました。

- 2025/07/077/10 キックオフセミナーの参加申込締切を 7/9 17:00 までに延長しました。

- 2025/06/107/10に東京でキックオフセミナー(無料技術相談あり)を開催します。

- 2025/05/30パンフレットのダウンロードはこちらから

- 2025/06/04河北新報に掲載いただきました。

- 2025/05/28日本経済新聞に掲載いただきました。

- 2025/05/28日刊工業新聞に掲載いただきました。

- 2025/05/27日経バイオテクに掲載いただきました。

- 2025/05/26日本経済新聞に掲載いただきました。

- 2025/05/23キックオフミーティングを開催しました。

- 2025/05/22ホームページを開設しました。

- 2025/04実用プロセス開発・イノベーションセンターを立ち上げました。

コラム

こんな悩みありませんか?

その作り方で量産できますか?

バイオマス等を原料とした触媒反応について

原料がシンプルに1成分とはならないケースは、バイオマス等の原料を使うとよく出くわします。そうなると結果的に、目的原料に対する触媒の反応活性をあげるよりも、触媒を含めてプロセス一体で考えないといけないケースが頻繁に現れることになります。

その触媒は、共存成分に影響されないのか、されるとしたらどの程度か、事前の除去プロセスを導入する必要があるのか、除去プロセスでどの程度共存物を取り除く必要があるのか、除去プロセスは安価ですむのか、それに限界があるのなら、そもそも触媒自体の設計指針は、目的原料に対する活性向上よりも、活性はそこそこでも共存物に影響されないことが不可欠になる。

というように、非常に高い活性を持つ触媒を発見するという研究だったはずが、最終的には共存物に対処できる吸着材料探索が主題、とかになっていたりします。このような場合、ひとりの専門家では結局対応できないことになり、また違う専門家を探しては、また、、、という形で終わりのない研究をつづけることになります。でも、もしプロセス全体を見てくれる専門家軍団がいたらこの場合どういう対応になるでしょうか。このアプローチの違いは、目的達成までの大幅な開発期間短縮とコスト削減になるはずです。

そんなに高い触媒活性は必要ですか?

ある反応で、非常に高い活性をもつ貴金属担持触媒が見つかりました。一方、気をつけるべきはその反応が吸熱反応であることです。バイオマスの反応などでは吸熱反応となるものが多くあります。

そこで、その反応を用いた連続反応プロセスを実用化しようと、流通式充填層触媒反応プロセスの構築に取り掛かりました。ラボスケール原料供給量数十cm3/minで高い触媒活性を示すことを確認後、一気に約100倍までスケールアップしたベンチプロセスを構築しました。反応管を大きくする代わりに、触媒層との接触時間をラボスケールの時に揃えるように触媒量を増量(1g未満から数十g)してあります。テストした結果、このベンチスケールでは、ラボスケールで得られた高い活性はそのまま維持されていました。吸熱の影響もでていません。実用化スケールは、さらにその100倍ということで、次にパイロットスケールとして、ベンチスケールの10倍でテストしました。その結果、ベンチスケールでは示していた活性が、パイロットスケールでは全く示さなくなってしまいました。

これは、もともとこの触媒の活性が非常に高いことで吸熱反応により瞬間的に奪われる熱量が多いことによるものでした。原料供給の小さいところではその影響は無視できたものの、供給量が増大するにつれて吸熱速度はさらに増加、このパイロットスケールに至るところでとうとう外部熱の供給速度が追いつかなったことによるものでした。解析の結果、触媒担体として使用した金属酸化物の持つ熱伝導率で制限がかかっており、この担体を使う限り、パイロット条件では反応による吸熱量を越える外部からの熱伝導は不可能であるという結果となりました。担体は触媒活性自体を決める重要な因子であるため、このケースでは、実用化手前で触媒そのものを変えるか、スケールアップを断念し、反応管の数を増やすナンバリングアップなどへのシステム変更を選ばないといけない結果となってしまいました。

一方で、このケース、触媒の量を増やさないといけないデメリットはあるものの、むしろ活性の低い触媒を使ったほうが吸熱速度も遅いため触媒の材質での制限はかからずに単純なスケールアップで最終的に実用スケールを達成できた可能性があります。最終的なプロセスから逆算すると、触媒活性を上げることは必ずしも必要ではなく、ある程度のところでプロセス化に進めることが実は最適であったりします。

センター長あいさつ

2024年度東北大学が国際卓越研究大学に認定され、私たちは教員、そして研究者として、今、何をすべきか、何ができるのかを真摯に考えてきました。そして、東北大学がこれまで積み上げてきた工学の力を結集することで、ものづくりの壁を突破し、地球規模課題を解決するための様々な発見を一つでも多く実用化に結び付け、「未来を変革する社会価値の創造」を牽引することを決意し、2025年4月当センターを立ち上げました。このセンターでは、様々な取り組みを通じて、ものづくりの魅力や楽しさを次世代に伝え、持続的な新たな知の循環を生み出していきます。

産業界の皆様と互いの知を活かして連携させていただき、未来に向けた持続可能なものづくり技術の実用化を推進していきたいと考えます。

北川 尚美

東北大学大学院工学研究科 教授

TEAMS

-

福島 康裕

副センター長

東北大学大学院

環境科学研究科 教授 -

高橋 厚

事務局長

東北大学大学院

工学研究科 准教授 -

青木 秀之

東北大学大学院

工学研究科 教授 -

長尾 大輔

東北大学大学院

工学研究科 教授 -

久保 正樹

東北大学大学院

工学研究科 教授 -

渡邉 賢

東北大学大学院 工学研究科

附属超臨界溶媒工学

研究センター 教授 -

笘居 高明

東北大学

学際科学フロンティア研究所

教授 -

松下 ステファン 悠

東北大学大学院

工学研究科 准教授

支援内容と経費について

技術支援

- 技術相談

- 事業化ストーリー構築

- 実用開発支援(共同研究)

- 事業化ストーリー検証(Proof of Concept)

- 実用化展開

教育支援

- 基礎講座(講義・実験・解析)

7テーマ:各講座定員5~15名 - 発展講座(講義・演習)

6テーマ:各講座定員20~50名

メンバーシップ

メンバーシップにご加入いただくと割引価格で優先的に支援を受けられます。メンバーシップがなくても個別の申し込みを受けつけていますので、お気軽にお問い合わせください。

| ランク | 技術支援 | 教育支援 |

|---|---|---|

| プラチナ 5000万円/年 |

費用の10%割引 センターのアドバイザリーボードへの参画 |

教育支援での開催講座 30講座受講無料 リクエストに応じた教育支援の実施 |

| ゴールド 3000万円/年 |

費用の10%割引 |

教育支援での開催講座 18講座受講無料 リクエストに応じた教育支援の実施 |

| シルバー 1000万円/年 |

費用の5%割引 |

プロセス人材基礎講座 7テーマ受講無料 ※専門オープンバッジを優先的に取得可能 |

<技術支援重点型>

詳細はお問い合わせください。(例)シルバー 技術相談すべて無料、共同研究:割引あり、教育支援:割引あり

個別の技術支援や教育支援も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

技術相談について

入力した内容に間違いがないかをご確認の上、「確認する」ボタンをクリックし送信して下さい。

*は入力必須項目となります。

送信後、自動返信メールが届きますが、Gmail等には届かない場合があります。